尺八の基本知識③「露きりでの手入れ、保管方法、ケース」

日頃の尺八の手入れは、基本的に2つのメンテナンスが中心になります。

ひとつめの手入れは、ほとんどの管楽器に共通する手入れですが、管内を清潔に保つために、演奏による水滴を拭き取って、管内に汚れがつくのを防ぐメンテナンスです。

もうひとつは、自然の竹を材料に作られる尺八の天敵といえる過度の乾燥から守ることです。

スポンサーリンク

湿度や40%以下になると、竹から製作されている尺八は、ひび割れや、割れるリスクが高くなると言われています。

そのため、尺八はある程度の湿度、湿気がなければ、良好な状態を保ちにくくなる和楽器なのです。

日頃の手入れ①露切り

日頃の練習や演奏などで、尺八を吹き終わったら、管内にたまった水滴などを拭き取りましょう。

尺八の管内の手入れには「露きり(つゆきり)」という道具を使います。

「露きり(つゆきり)」を使った尺八のメンテナンスは、毎回行なうようにしましょう。

「露きり(つゆきり)」の素材は、柔らかいガーゼなどの布の先に、重りがついていて、尺八の管内を通して、管内の水滴の手入れをします。

露切りよる、基本的な尺八のメンテナンス方法は次のとおりです。

1:歌口から露切りのおもりを入れる

尺八を吹き終えたら、歌口から露きりについているおもりを管内に入れます。

まず、片方の手で歌口を握り、親指で歌口部分を保護しながら、もう一方の手で露きりのおもりを尺八の管内に入れます。

おもりで管内が傷つかないように、静かにすべり降ろしましょう。

2:尺八の管内に布をくぐらせる

露切りのおもりが管尻から出てきたら、片方の手で尺八の中継ぎ部分を持ちながら、もう一方の手でゆっくりとおもりについているヒモを引っ張ります。

ゆっくりと露切りの布を尺八の管内をくぐらせて、管内にたまっている水滴を拭きます。

露切りの布がすべて管内を通り、管尻から出てきたら、毎回の露切りによる手入れは完了です。

手入れ②乾燥防止にオイルを塗る

尺八を乾燥から防ぐ方法として、尺八の表面にクルミ油やオリーブオイルを塗る手入れ方法もあります。

オリーブオイルを使う場合には、食用ではなく化粧用のモノを使うようにしましょう。

少量のオイルを、ガーゼなどの柔らかい布につけて、管の表面にツヤが出る程度にまんべんなく塗ります。

特に、冬場は尺八が乾燥しやすいので、一週間に一度くらいのペースがいいと言われています。

ただ、このメンテナンス方法については「必要ない」という意見もあるので、尺八教室の先生や、購入先の製管師さんに確認することをおすすめします。

尺八に光沢を出す目的で、クルミ油で管を磨く人もいるそうですね。

尺八の保管方法について

次に、尺八の保管方法について。

尺八は、歌口が欠けたり、管がひび割れたり、というトラブルが生じる可能性がある、とてもデリケートな和楽器です。

神経質になりすぎる必要はありませんが、きちんとした方法で尺八を保管するようにしましょう。

自然の竹を材料とする尺八は、比較的高価なものなので、大切に扱いたいですよね。

スポンサーリンク

歌口には保護キャップを

尺八の歌口の先端部分は、かなり薄く作られています。そのため、ちょっとした衝撃でも歌口が欠けてしまうこともあります。

そうしたトラブルを防ぐためにも、尺八を吹くとき以外は、歌口に保護キャップをかぶせてケースに入れるようにすると良いでしょう。

保護キャップはこんな感じのモノですね。

尺八の保護キャップは歌口の形に合うように作られているので、きちんとフィットするように保護キャップをかぶせて保管するようにしてください。

厚めのビニル袋に入れて湿度を保つ

尺八の保管は、ある程度の湿度(50〜75%程度)を保つと良いとされています。

乾燥しすぎると竹が割れる原因になってしまうので、ほどよい湿度を保ちながら保管するため、厚めのビニール袋に入れておく、という人もいます。

長期間、尺八を吹かない場合は、季節や気候にもよりますが、厚めのビニール袋に尺八を入れて、袋など尺八ケースに入れておくといいですね。

ただ、あまりに高温湿多湿な状態だと、逆にカビが生えるなどのトラブルもあるので、気をつけてくださいね。

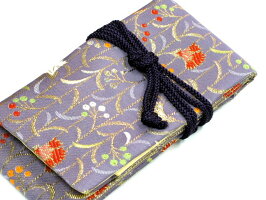

尺八ケース(袋)には、革製のケースや、着物地などの布製の尺八袋など、いろいろな種類が販売されています。

急激な温度や湿度の変化は割れの原因に

当然の話ですが、尺八を作る材料は「竹」で、自然の素材です。

竹製の尺八は、急激な温度変化や湿度差があると、ひび割れのリスクが高くなってしまいます。

また、直射日光やクーラー、ストーブ、暖房、エアコンなどの冷暖房機器の近くに尺八を置かないように注意しましょう。

尺八はデリケートな和楽器ですからね。

持ち運びはケースに入れる

尺八は、一尺八寸のものだと長さは約54.5cmなので、そのまま持ち運ぶには、ちょっと苦労することもあるかもしれません。

ただ、今現在は、上管と下管にわかれる中継ぎタイプの尺八も多く、2つに分かれればカバンに入るくらいのサイズになります。

とはいっても、尺八をカバンに入れて持ち運ぶときには、歌口には保護キャップをかぶせ、袋などのケースに入れるようにしましょう。

尺八が一本だけであれば、ケースに入れてカバンに入れることもできますが、中級者〜上級者になってくると、2〜3本、またはそれ以上の本数の尺八を使い分けるようになってきます。

そうすると、持ち運びも簡単ではなくなるので、尺八専用のハードケースを購入する必要が出てきますね。

尺八が8本収納できるハードケースもありますよ。

さいごに

尺八は、材料が竹なので、あまり雑に扱うと割れてしまったり、欠けてしまうこともあります。

高価な和楽器なので、ていねいに手入れして、大切に保管するように気をつけてくださいね。

といっても、日頃のメンテナンスは、つゆきりによる手入れくらいなので、面倒がらずに毎回きちんと手入れしましょう。

保管や持ち運びの際も、ぶつけてしまうと竹がひび割れたりするので、キャップをつける、袋やケースにちゃんと入れるようにしましょう。

ケースには、ソフトケースやハードケースなどいろいろなサイズ、種類があるので、使いやすいケースを選べばいいと思います。

スポンサーリンク